世のため、人のために立派な行いをしている高校生達を紹介します。

高校生達の活躍を、ぜひご覧ください。

最新のニュース

■ 盛岡の豆腐文化を盛り上げたい 新たな可能性とビジネス展開提案 岩手県 盛岡商業高校 流通ビジネス科有志生徒のみなさん

■ 「脱炭素祭り」開催 缶ストーブ作り体験や廃材利用の美術館など総力結集 福島県 小高産業技術高校 生徒のみなさん

■ 健康思考の低糖質パン、県産白桃使用の地産地消ビール 地元企業と共同開発 愛知県 愛知商業高校 グローバルビジネス科のみなさん

■ 県内企業と連携 未利用魚クロアナゴを活用、旨辛ラー油を開発 宮城県 南三陸高校 情報ビジネス科3年生のみなさん

■ 聖地巡礼 映画の舞台、真鍋島の魅力誘う案内看板、製作 岡山県 笠岡工業高校 電子機械科3年生のみなさん

■ 海洋汚染防止へ プラスチックの糸くず流出防ぐ布の織り方や洗濯方法を探求 岡山県 倉敷工業高校 テキスタイル工学科5人の2年生

■ 地元美作市の名産海田茶を入浴剤に 飲む以外の活用法を考案 岡山県 林野高校 3人の3年生

■ 規格外のリンゴでスムージーを作ろう 地域で体験会も実施 岩手県 水沢農業高校 農業科学科3年生のみなさん

■ 山口県とっておきの特産品や郷土料理を題材に 短編小説集を発行 山口県 厚狭・厚狭明進高校 総合文化部のみなさん

■ 誰一人取り残さない『スマホ相談会』 参加者から「本当に助かった」 佐賀県 鹿島高校 生徒のみなさん

■ 5つの保育園の親子と「どうぞのいす」製作 〜思いやりの連鎖!! ありがとうをつなぐ気持ち育む〜 長野県 下伊那農業高校 アグリサービス科3人の3年生

■ 地元の町のジオラマ使った防災教室 子どもたちと危険箇所探る 岩手県 岩泉高校 1、2年生のみなさん

■ 開業50周年 地元スキー場の3つの季節描く絵画制作 岩手県 北桜(ほくおう)高校 美術部のみなさん

■ お米で作るアイスクリーム考案 作り方講座開き、農業の大切さ伝える 岡山県 岡山操山(そうざん)高校 3人の2年生

■ 佐久地域の風習 8月1日、江戸期の洪水犠牲者の墓参りに供える花束販売 長野県 佐久平総合技術高校 農業科(生物サービス科植物活用コース)3年生のみなさん

創立以来110余年の歴史を誇る岩手県立盛岡商業高校。伝統として生徒たちは、地域の活性化に貢献すべく様々な活動に取り組んでいる。

「食」に関する商品開発においても、東日本大震災の復興支援に関わりたいとの想いから、宮古市の企業と共同開発を進め商品化した「黒豚きくらげCURRY」など、多くの商品を開発している。

流通ビジネス科の2、3年生の有志生徒6人は、総務省家計調査でここ数年、1世帯あたりの年間購入額全国2位だった盛岡市の豆腐文化を盛り上げたいとチームを結成。

かつては1位、首位に返り咲くチャンスはある!と意気込み、豆腐の調査研究に着手。市内の豆腐業者への取材やスーパーマーケットでの売場調査、消費者アンケートを行った結果、判明したのは豆腐の魅力や価値が、消費者へ伝わっていないということだった。

6人は、製造業者で豆腐作りを習い、市内の中学校で盛岡豆腐の魅力を伝えるため、おぼろ豆腐作りの出前授業を実施。中学生からは「楽しく作れた」「おいしかった」と好評だった。

また、同市材木町のイベント「よ市」で、6月から6回に渡り、県産大豆100%の豆腐作りを進める就労継続支援事業所の協力で、試食販売実習を展開。塩や七味にんにく、オリーブオイルなどを用意し、来場者の好みで食べてもらった。好評で事業所によると「試食を始めてから顧客が増えた」という。

6人は2025年8月の「全国高等学校生徒商業研究発表大会 東北大会」で、「TO THE FUTURE―豆腐の魅力発信とビジネス展開の可能性」と題して発表し、最優秀賞を受賞。11月開催の全国大会で優良賞を得た。

生徒たちはオリジナルの豆腐の製造や販売の挑戦にも意欲を示し、盛岡の豆腐文化活性化をサポートしていきたいと力を込めた。

(2025年12月掲載)

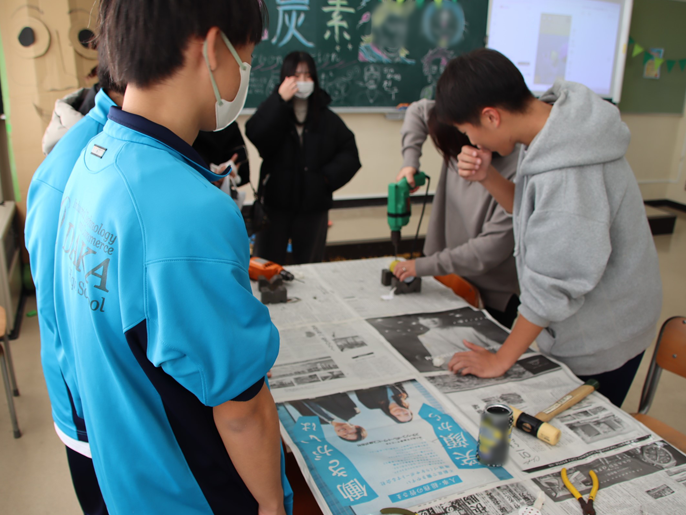

福島県立小高産業技術高校は、「脱炭素」社会実現に向け、必要な知識、技術を習得し、地域社会を牽引する人材の育成に努めている。生徒も脱炭素に関する多彩な活動を企画。その集大成となる「脱炭素祭り」を、2025年11月15日に開催した。

当日は一般公開を行い、生徒たちの発想力と技術力を結集した、同校ならではの文化祭に多くの市民が訪れた。

今回のテーマは「Beautiful 〜未来へ繋ぐ1ページ〜」。校庭には、ペットボトルキャップアート「ODAKA BEAUTIFUL」が。各クラスが分担して製作したもので、Oの字を地球で表現、来場者に同校生徒の脱炭素への想いを印象付ける。

プラネタリウムやステージ発表、電子制御コースのロボットやドローン操作体験、廃材利用の脱炭素美術館や廃棄ペットボトルを使った生け花など、生徒たちは様々な角度から企画した脱炭素への取り組みを展示。

機械科2年生は、YouTubeの動画をヒントに、空き缶でストーブを作るワークショップを企画。来場者は生徒のサポートを受け、挑戦した。使うのは大きめの缶と燃焼室用の少し小さめの缶。ドリルなどで小さな缶の底部と上部に、大きな缶の下部にも穴を開ける。さらに上部のふたの部分を取り除き、小さな缶をはめ込めば完成。生徒によると、二重構造の缶ストーブは二次燃焼を発生させ、燃料の木炭やペレットを効率よく燃焼でき、環境にもやさしいという。

商業科の3年生はフードドライブを実施。事前に保護者へのメールやポスターの掲示などで告知した結果、来場者からレトルト食品や菓子など約70点が提供された。後日、生徒の代表が南相馬市役所を訪問、市民生活部に託した。生徒は「困っている人の助けになってほしい」と願っていた。

(2025年12月掲載)

愛知県立愛知商業高校の生徒たちは、ビジネスに関する学びを通して、地域に根付いた商品の開発や、地域の活性化に貢献する活動に取り組んでいる。

2025年度は、グローバルビジネス科の生徒たちが、「課題研究」の授業の一環として地元企業と連携し、低糖質パンやクラフトビールを開発した。

低糖質パンやスイーツを考案したのは同科の3年生10人。地元名古屋市の自然食品店の協力を得て、食と健康について学習。工場見学も行った。

同店は「健康は食から」をテーマに、着色料、香料、保存料や、白砂糖、人工甘味料も不使用のヴィーガン、グルテンフリー、低糖質、無添加、オーガニックの安心安全なパンやスイーツの製造・販売を展開。生徒たちは工場での菓子作り体験から、体にやさしい商品の開発に挑戦。古代小麦の低糖質スティックパンやスイーツを開発。価格やパッケージデザインも生徒たちが手がけた。「甘みもあり健康にも良いので、たくさんの人に食べてほしい」と話す。

クラフトビールは同科の3年生10人が、「二十歳になったらみんなで飲みたい」とオリジナルビールの開発を企画。名古屋市の醸造会社に提案した。こだわったのは地産地消。原料に県産の白桃とホップ、県立安城高校の生徒が育てたローゼル(食用ハイビスカス)を使用。醸造会社によると、白桃の爽やかな味とローゼルの酸味の組み合わせが絶妙という。商品名は「宵酔好(よい、よい、よい)」で生徒たちが考案。「地域の『良い』を結集したビール」の意を込めた。

生徒たちの斬新なアイデアが詰まった低糖質パンとクラフトビール。9月の学校祭で販売し、パンは健康志向の来場者などから、ビールは保護者などから好評を得た。今後、パンは自然食品店で、ビールは市内の大手スーパーなどで販売される予定という。

(2025年12月掲載)

宮城県南三陸高校の生徒が、漁業者から厄介者扱いされている「クロアナゴ」を使って、旨辛ラー油を開発した。

取り組んだのは、情報ビジネス科の3年生13人。

使用する「クロアナゴ」は、骨の処理が難しいため利用されてこなかった魚で、最近では、同校の地元志津川湾でその数が増え、地元特産のタコ籠漁のタコを食い荒らすなど、漁業関係者の悩みの種になっていた。

生徒たちによる今回の商品開発は、地域の豊かな海を未来につなぐことを目的に、地元放送局が立ち上げた『ぐりりの海プロジェクト』の一環で、「未利用魚の価値を高めて、地元の課題を解決したい」との思いを込め、スタートした。

生徒たちは水産加工会社や食品卸会社、商業施設運営会社など県内企業4社と協力し、試作に取り組んだ。そして誕生したのが「南三陸産旨辛アナゴラー油」。クロアナゴをフレーク状にし、豆板醤や唐辛子などを混ぜ込み、ゴマ油やフライドオニオンなどを加え、完成させた。味付けは生徒たちが担当。クロアナゴの生臭さが消え、ご飯や麺類、冷や奴にかけると、ピリッとした辛さと海の香りが広がり、食欲を刺激すると、その出来栄えに満足そう。

協力企業のスタッフも「豆板醤の香りがしっかりしていて、ご飯が進む味」と太鼓判を押す。

パッケージデザインも生徒たちが手がけた「南三陸産旨辛アナゴラー油」。2025年9月から協力企業の商業施設で販売され、購入者の反響も大きいという。

生徒たちは「未利用魚も美味しいと伝えられれば、価値が高まり、漁をする理由になると思う。クロアナゴを活用した今回の活動が後押しする力になれば」と願っていた。

(2025年12月掲載)

岡山県笠岡市の笠岡港から約31キロにある離島、真鍋島。西行法師の「山家集」にも登場する歴史ある島で、明治時代から漁村として栄え、港の石積みの堤防など懐かしい漁村の佇まいを残している。「ネコの島」として人気の同島だが、『瀬戸内少年野球団』や『劇場版トリリオンゲーム』など、数々の映画やドラマの舞台としても知られている。

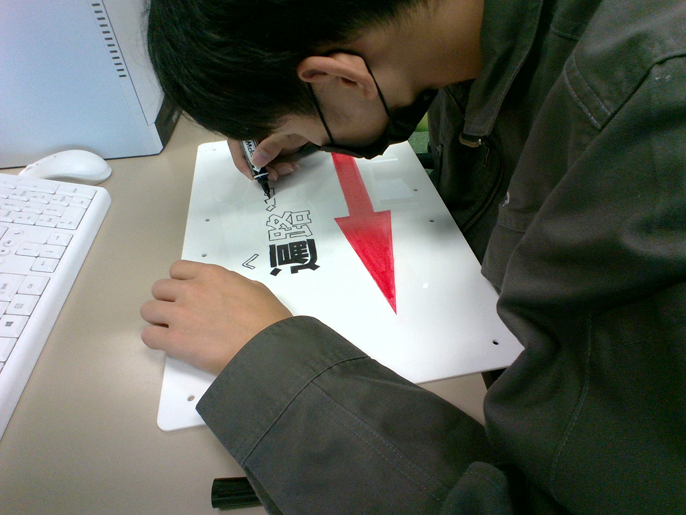

ロケ地の『聖地巡礼』を目的とした観光客も多く、2025年、笠岡市と市観光協会では、観光客が道に迷ったりしないよう島の遊歩道の分かれ道に、行き先案内看板の設置を決め、その製作を県立笠岡工業高校に依頼した。

同校では、2017年度から生徒がモノづくりの知識や技術を活かして、地域の困りごとを解決する課題解決型学習「笠工テクノ工房」を推進。モノの修理や製作、イベントへの協力など多彩な依頼に応えている。

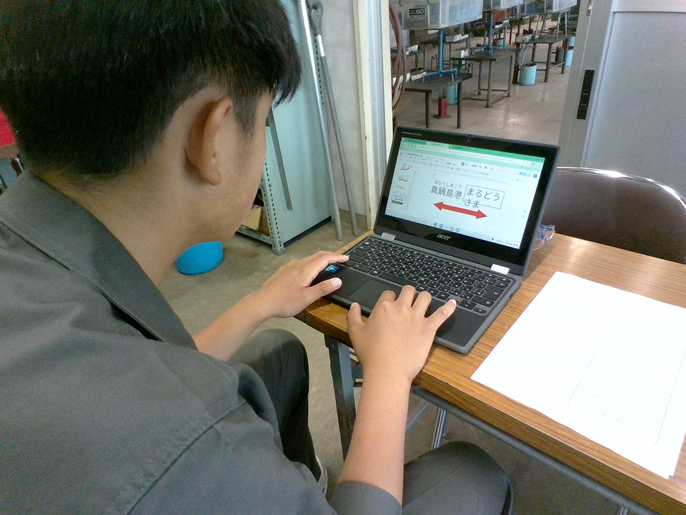

今回、案内看板の製作に取り組んだのは、電子機械科の6人の3年生。6月に真鍋島を訪れ、島民の案内で遊歩道を巡りながら、案内看板のない分かれ道15ヶ所を調査。観光客の目線でどの場所に看板を設置すれば目に入りやすいか、わかりやすいデザインは、などを検討し、製作に取り掛かった。

縦30センチ、横40センチのアクリル板に、レーザー加工で彫った「円福寺」「阿弥陀山(山の神)」「本浦港」など行き先を示す文字は黒で、方向を示す矢印は赤色で塗り分けた。

11月、生徒たちは完成した案内看板を手に真鍋島を再訪。島民と設置作業を行った。

観光客が、安心安全に映画の聖地や観光スポットに行けるよう製作された案内看板。今回、6人が担当したのは島の西側エリアで、東側は2026年度に設置の予定で後輩たちに託される。

(2025年12月掲載)

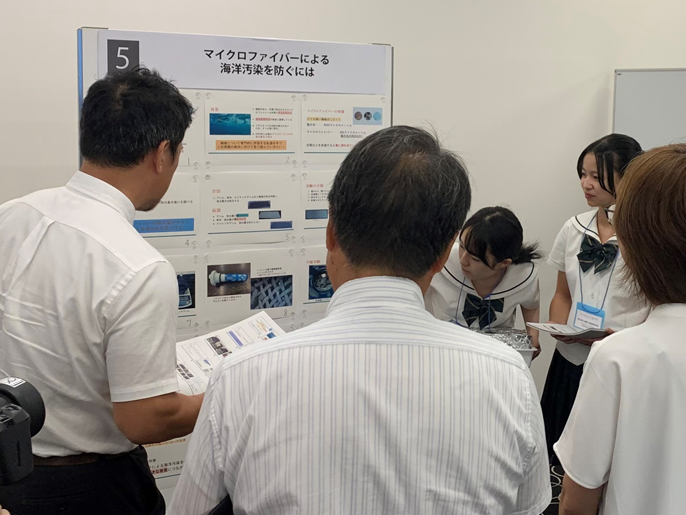

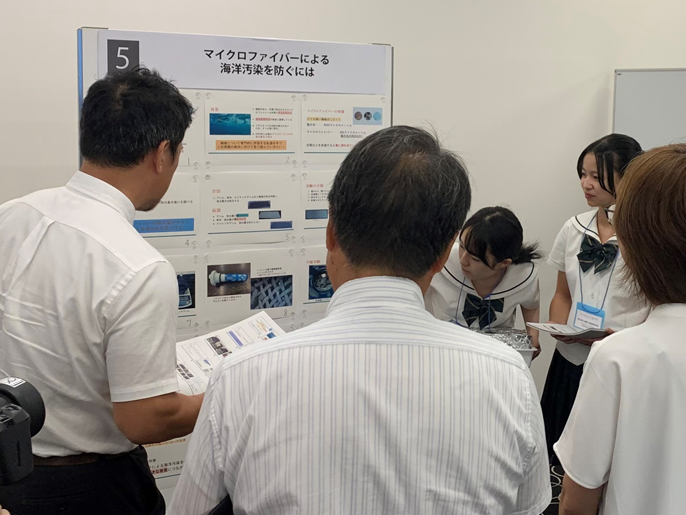

岡山県立倉敷工業高校のテキスタイル工学科5人の2年生が、洗濯によって出る糸くずの流出の仕組みや、抑える方法の研究に取り組んでいる。

研究タイトルは「撚糸の方法や生地の織り方と放出される洗濯くずの相関関係の研究」で、授業とは別に、放課後などの時間を利用して進めている。

ポリエステルなどの化学繊維衣服を洗濯すると、排水時にプラスチックの糸くずが流出し、海を汚す原因の一つとされている。

生徒たちはその原因を探るため、県名産の「デニム」と「帆布」を使用。実験では縦50cm、横125cmに切った生地の端をミシンで縫い、洗濯機で水量、時間も同じ条件で洗い、排水をフィルターで濾過して集めた糸くずを乾燥させ、質量を計測した。その結果、デニムからは0・02グラムの糸くずを回収したのに対し、帆布からはほとんど回収されず、繰り返し行った実験でも結果は同じだったという。

5人は織り方に原因があると考えた。綾織のデニムは縦糸が露出しているため、糸くずが出やすく、平織の帆布はしっかり織り込まれているので出にくいのだろうという。

また生徒たちは、回収した糸くずを電子顕微鏡で観察。こんなに多くの糸くずが出るのかと驚いたといい、普段着ている化学繊維の服からは、もっとたくさん出ているはずで、目に見えないプラスチックの糸くずが流出して、海洋汚染につながっていることを改めて気付かされたと話す。

現在、生徒たちは糸くずが出にくい織り方や布の開発、洗濯方法の研究に挑戦しており、マイクロプラスチックの放出を抑える技術の開発につながればと、意欲を見せている。

(2025年11月掲載)

「すべては光る個性の輝き」を校訓とする岡山県立林野高等学校の生徒たちは、地元美作市の活性化に向けた様々な活動に挑戦している。

2025年度には、3人の3年生が地元美作市の海田地区で生産される「お茶」の新たな活用法を考案した。

地域と連携して取り組む同校独自の課題解決型学習「みまさか学」の一環。県北東部の山間にある海田地区は、昼と夜の寒暖差が大きいことから良質なお茶が育ちやすく、これまでも先輩たちが海田茶の魅力を発信しようと、お茶を使ったプリンやかき氷などを開発。地域のイベントなどで販売し、好評を得てきた。

今回3人は飲む以外の活用法はないかを考え、選んだテーマは「美容」。探求を進める中で、お茶が持つ抗酸化や抗菌、リラックス作用に着目し、茶葉を使った「入浴剤」の開発を決めた。

3人は試作を進め、煎茶の茶葉と重曹にクエン酸を加えて紙パックに詰め、湯船に入れるとシュワシュワと泡を出しながら茶の爽やかな香りが広がる入浴剤を考案した。

3人は海田地区の老舗茶舗を訪問し、試作品について相談。「粉茶の方が濃い色が出る」「煎茶よりほうじ茶の方が、焙煎の香りでリラックス効果も期待できる」など、店主のアドバイスを得て改良を続けるという3人。11月9日には津山市の中心商店街で行われる「未来の商店街」の空き店舗で、お披露目を兼ねたワークショップを開催。先着100人に入浴剤作りを体験してもらった。

「楽しかった」という参加者の声に、3人はお茶の入浴剤をきっかけにして、「海田茶の新たな魅力、可能性を広げていきたい」と話し、「将来的には消費拡大にもつなげたい」と意気込んでいた。

(2025年11月掲載)

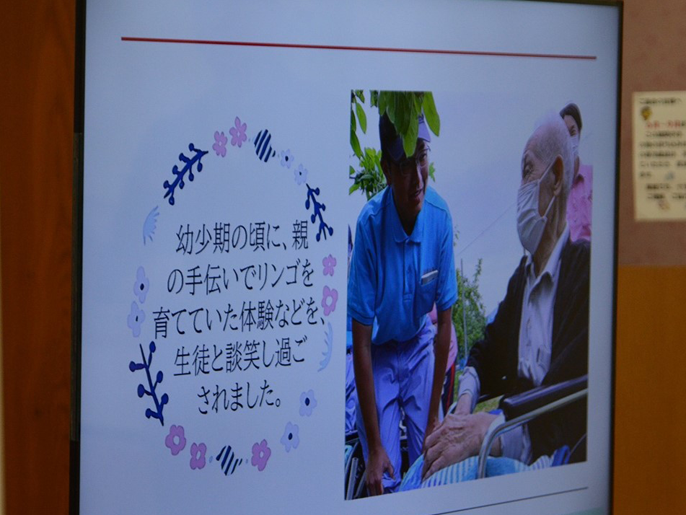

岩手県奥州市の県立水沢農業高校の生徒が、2025年10月22日、市内の特別養護老人ホームを訪れ、規格外のリンゴを使ったスムージー作り体験会を開催した。

実施したのは、農業科学科果樹専門分会の6人の3年生。規格外リンゴのスムージーを作ろうと考えたきっかけは、味は変わらないのに、出荷できず廃棄してしまうのは「もったいない」との思いから。同校の農園で収穫するリンゴのうち約3分の1が規格外という。生徒たちは昨年度の課題研究の授業で、捨てられるリンゴの活用法の検討を進め、子どもからお年寄りまで、世代を超えて楽しんでもらえるスムージーに行き着いた。

体験会を開いた特別養護老人ホームとは、5月から交流を始め、この時は利用者を同校果樹園に招待し、摘花や摘果などを体験してもらった。

今回は生徒たちがホームを訪問。初めに、手作りの紙芝居でリンゴスムージー作り体験に至った経緯を、お年寄りにも聞き取りやすい語りで紹介した。

続いてスムージー作り。生徒が考案したスムージーは、同校で生産するリンゴジュースと規格外リンゴに、牛乳、少量のバナナなどを使用。利用者からは「リンゴの風味もしっかり味わえて、おいしかった」と好評で、「孫やひ孫のような高校生たちと交流できて嬉しい」との声も。

6人は「笑顔をもらえて最高の気分だった」「どうすれば効率よくスムージーを作れるか、話し合って改善した」という。指導する教諭は「体験回を重ねるごとに、生徒たちは学び、改善している。大人や子どもとの会話も上達している」とその成長を喜んでいた。

(2025年11月掲載)

山口県立厚狭・厚狭明進高校は、2025年4月、厚狭高校と田部高校が統合し開校。両校の伝統を生かしつつ、後世に残せる伝統を築いていくと意気込む生徒の思いの中で、新たに誕生したのが総合文化部だ。

新聞広報班・茶華道班・美術班で形成される同部が取り組んだのは、短編小説集「しあわせ青春レシピ〜高校生の暮らしのトビラ〜」の発行。

執筆したのは9人の部員で、物語はフィクションだが、友情や恋愛、家族だんらんなど、高校生の日常に同県の郷土料理や特産品、ファッションなどを取り入れた「山口県とっておき物語」全17編。

題材は、山陽小野田市特産の「おのだネギ三昧」や「寝太郎かぼちゃ」、前身の厚狭高校時代から引き継ぐ「藍染め」や、市のふるさと納税返礼品にも選ばれたオリジナル開発商品「梅玉ドレッシング」などで、美術班の部員が各話に沿ったイラストを描いた。また、それぞれの物語の最後に、取り上げた特産品や郷土料理などに関するコラムを掲載。山口県のとっておきをわかりやすく解説している。

短編小説集は、山陽小野田観光協会の助成を得て、A5版68ページで300部を製作。同校と市役所ロビーで無料配布している他、市民活動センターにも特別コーナーを設置した。

「小説を書いたのは初めて」という生徒たち。「完成した時はこれまでにない嬉しさがあった」「個性豊かな小説集になったと思う」と力を込める。

顧問の教諭は「生徒たちは初めての挑戦だったが、前向きに取り組んでいた」と話し、高校生ならではの感性が生きた一冊になったと思うと、部員たちの頑張りを讃えていた。

(2025年11月掲載)

2025年夏、佐賀県立鹿島高校の生徒たちは、日頃の学びや部活動などでの知識、技術を生かして、「宿題サポート教室」や「絵画教室」、「書道教室」「プログラミング教室」の出前教室を開催。子どもたちに、問題の解き方やアドバイスを送った。

8月4〜6日には、生徒約50人が講師となって、市民にスマートフォンの使い方を教える「スマホ相談会」を、鹿島市のショッピングセンター内の市民交流プラザで実施した。

同校と市が地域課題の解決を目的に取り組む「鹿島さいこう!プロジェクト」の中で、2024年、生徒たちが、市民がデジタルをより身近に感じられる環境づくりが必要と、スマホ相談会の開催を市に提案。市のDX推進室や鹿島デジタル社会推進協会の協力を得て、2025年、本格的な取り組みとして実現した。

『鹿島高校生による誰一人取り残さない「スマホ相談会」』と題され、主にスマホ初心者やシニア世代を対象に開催された相談会には、三日間で市民103人が参加。揃いの赤い法被姿の生徒たちは、基本操作や写真の撮影方法、市の公式LINE「てのひら市役所」の使い方などを伝授した。参加者からは不要なアプリの消し方や整理の仕方、LINEグループの作り方など様々な相談があり、生徒たちはわかりやすい言葉と操作方法を説明。参加者からは「このような場所が欲しかった」「困っていたことも解決し、本当に助かった」「褒めてもらい自信がついた」と感謝の言葉が寄せられた。

「人に教えるのは難しかった」と語る生徒たち。いろんな人とお話することで、地域の実情がわかってよかったと話し、今後も継続して開催できればと願っていた。

(2025年10月掲載)

長野県下伊那農業高等学校のアグリサービス科で、保育をテーマに探究学習を行う3人の3年生が、近隣の保育園を訪れ、絵本『どうぞのいす』をイメージして製作した「いす」を寄贈した。

生徒たちは2025年の9月中旬、同校に5つの保育園から親子2組を招待して、『どうぞのいす』を題材にしたワークショップを実施した。3人は探究学習での調査や市の保育家庭課での聞き取りなどで、子どものコミュニケーション能力低下や親子のコミュニケーション不足を知り、その課題解決の一つとしてワークショップの開催を企画。当日は、絵本の読み聞かせや親子でいすを組み立てたり、グッズを作ったりすることで、親子の会話も弾んだという。いすは、うさぎの耳を思わせる背もたれが特徴で、高森町の家具製造会社の協力で開発した。

絵本『どうぞのいす』は、登場するうさぎが、自分では使わず、見知らぬ誰かにゆっくり休んでもらおうと作ったいすを通して、動物たちが思いやりと優しさをつないでいく物語で、40年以上も読みつがれている。

3人は後日5つの保育園を順次訪れ、完成したいすとどんぐりやハチミツなど絵本に登場する小道具を、園児たちに手渡した。そして、絵本の読み聞かせや子どもたちと物語のようにいすへ物を置いて遊んだりして交流。飯田市と高森町の各保育園では、園児たちが『どうぞのいす』の動物になりきって演じ、感謝の気持ちを表した。

生徒たちは「絵本に出てくる動物たちのような思いやりと、『自分も誰かに優しくしたい』という気持ちを育んでくれたら」と願っていた。

(2025年10月掲載)

岩手県立岩泉高校では課題探究型学修《KIZUKIプロジェクト》を推進。テーマの一つ「防災」では、岩手県の復興教育推進事業の一環として、2024年から地元の小学校と連携した「ジオラマ防災教室」を展開している。災害が発生する危険が起きた際、児童が自分の命を自分で守り、小学生の段階から地域の防災・減災を考えられるよう、自分たちの町への理解を深め、防災・減災に役立つことを目的に企画された。

講師を務めるのは同校の生徒たち。2025年度は9月22日に実施。1、2年生12人が岩泉町立小本小学校を訪れ、4、5、6年生の児童24人にジオラマを使った防災授業を行った。

同地域は東日本大震災の津波や大雨の被害を受けており、児童たちも真剣。

授業ではまず、地震や津波が起きた際の正しい行動など、身近な防災についてクイズ形式で考えながら、児童と一緒に段ボールで作った小本地域のジオラマを組み立てた。

生徒たちは、完成したジオラマをもとに、児童に町の特徴や高低差などを確認してもらい、津波や大雨で浸水被害や土砂災害が起きそうな危険箇所に印をつけた。

続いて、津波や洪水が起きた時はどこに避難すればいいのか、避難経路は、逃げた場所は安全なのかも確認。最後に、なぜその避難経路を考えたのかを、児童と一緒に発表した。

児童たちは、「危険な場所って意外に多い」と発見があった様子で「今日の授業を生かしたい」と話す。

講師役の生徒は「子どもたちが関心を持って取り組んでくれた」「災害時に、冷静に考え、判断して行動出来るようになってほしい」と述べ、今後も防災教室を続けていきたいと力を込めた。

(2025年10月掲載)

2024年4月、福岡工業高等学校と一戸高等学校が統合し、開校した岩手県立北桜高等学校。生徒たちは両校の伝統である地域交流や貢献活動に力を入れている。

2025年度も、一戸町で開館100年を超える映画館「萬代館」でのチャレンジショップの他、地域清掃や近隣中学校への出前授業など、活動内容も多彩だ。

美術部が取り組んだのは、2024年に奥中山高原のスキー場が開業50周年、ホテルが開業30周年を迎えた記念にベニヤ板(縦182cm、横91cm)3枚に描いたアクリル画。それぞれ高原の夏、秋、冬の3つのシーズンをイメージしている。

制作のきっかけは、施設の運営会社が同校に依頼、10人の部員が担当することになった。

部員たちは絵の構想を練るため奥中山高原に足を運び、風景や自然、環境などを確認。10人は3班に分かれ、1月から制作を始めた。

基本的な構図は同部の部長が、夏は「緑が揺れている高原」、秋は「茜色の夕暮れ」、冬は「奥中山スキー場」をテーマに考えた。

3枚の絵には白い太陽が印象的に配置され、夏は、緑の濃淡で高原や空と雲を表現し、高原を走る犬とジェラートを持つ少女2人が。秋は、紅葉の高原で茜色に染まる空を見つめる少年に、絵の鑑賞者に語りかけるように正面を見つめるキツネが。冬は青を基調に、スノーボードに乗る少女、ソリを持つ少年に雪だるまとウサギがかわいらしく描かれている。

7月に完成し、ホテルの食堂に展示された3枚の絵を前に、部員たちは「訪れた方の記憶に残るよう、思いを込めて描いた」「私たちの地域を愛する心と誇りに思う熱い気持ちも感じてもらえれば」と話していた。

(2025年10月掲載)

岡山県立岡山操山高校の生徒たちは、創立以来125年の伝統として、地域や社会に貢献すべく様々な活動に挑戦している。

2025年度も多彩な取り組みが進められる中で、3人の2年生がお米で作るアイスクリーム「らいすくりーむ」を考案した。

3人は、総合的な探求の時間「未来航路」としてチームで活動。減少する米の消費量や、農家の担い手不足など、農業の課題解決に向け、春から本格的な探究活動を展開。まず始めたのが「らいすくりーむ」の開発だった。

メンバーの母親が作る米粉を使ったアイスクリームを参考に、自分たちなりにアレンジ。炊いたご飯150gに水50ml、砂糖小さじ4杯、塩ひとつまみをミキサーで混ぜて、バニラエッセンスを少量加えて、冷凍庫に約1時間凍らせれば出来上がる。ただ3人によると、追加する材料を何にするか試行錯誤の段階で、多くの人に食べてもらい、感想や意見を聞きながら改良を重ね、将来的には商品化も目指したいと話す。

3人は、7月18日に開催された「さいだいじ日曜朝市」に出店、50個を販売した。お米のふっくらした食感と優しい甘味が好評だったという。

続いて8月には3ヶ所の公民館で、小学生を対象にしたワークショップ『らいすくりーむを作ってみよう!』を開催。1時間凍らせている間は、参加した子供たちに、クイズ形式で農業の課題をわかりやすく解説したり、活動の目的をまとめた紙芝居を披露。子供たちからたくさんの質問を受けたという3人は、「農業の大切さが伝わったと思う」と言い、農業をもっと知ってほしい、お米や野菜をもっと食べてほしいという思いを込めて、今後も活動を続けていくと力を込めた。

(2025年10月掲載)

長野県の佐久地域では、江戸時代の寛保2年(1742年)8月1日、千曲川流域で「戌の満水(いぬのまんすい)」と呼ばれる大洪水が起きた。約2800人とも言われる犠牲者を弔うため、同地域では毎年8月1日にお墓参りをする風習がある。

長野県佐久平総合技術高校の生徒たちは、この日に合わせて毎年、浅間キャンパスで墓前に供える花束の販売会を開いている。2015年に旧臼田高校と統合した旧北佐久農業高校時代からの伝統の催しで、取り組んでいるのは農業科(生物サービス科植物活用コース)の3年生。

授業の一環として、生徒たちは5月の初めごろに小菊やアスターなどの栽培をスタート。心ならずも亡くなった先祖を慰める花々であり、丁寧に大切に育ててきた。

7月下旬、白やピンク、赤、黄色など美しく開花した花々を収穫した。「昨年より本数が多く、きれいに咲いた」という生徒たち。テーブルに並べた切花を、色のバランスを考えながら本数を揃え、長さ60センチほどになるよう茎を切り揃えて花束にし、ビニールで包んだ。

1束400円で約520束を用意し、7月31日午前10時から販売を開始。「がんばって育てたので、たくさんの人に買って欲しい」の期待に応えるように、多くの地域住民が購入に訪れ、瞬く間に完売した。

「買ってくれた人がきれいと思ってくれたらうれしい」と話し、お盆前の8月12日も約400束を販売した。また同月29日には、佐久市の玄関口JR佐久平駅の利用客を花で出迎えようと、改札口前に佐久市の花であるコスモスを植えたプランターを並べた。生徒たちは、これからも自分たちで育てた花で、地域貢献していきたいと話していた。

(2025年10月掲載)